Iran, il grande esodo dei rifugiati afghani

L’Iran espelle milioni di rifugiati verso un Paese in ginocchio, senza risorse e aiuti. Intersos: arrivano in un Paese che non conoscono più, un trauma anche culturale

Francesca Mannocchi, La Stampa, 1 settembre 2025

A.R. è il primo a scendere dal camioncino che ha trasportato la sua famiglia da Islam Qala, sul confine tra Afghanistan e Iran, a Herat. È il primo a scendere e il più anziano, viaggia con la moglie, tre dei suoi quattro figli e i nipoti. Uno dei figli è rimasto in un centro medico di confine con la moglie che stava per partorire e non avrebbe potuto affrontare altre ore di viaggio. Si erano tutti trasferiti in Iran quattro anni fa, dopo la caduta di Kabul. Hanno cercato un lavoro, un alloggio, e ricominciato una vita lontani da casa. Una vita da esuli.

Una vita faticosa e piena di restrizioni, ma tollerabile. Almeno fino a giugno, quando è scoppiata la guerra tra Israele e Iran. Da allora, dice A.R., i pericoli e i divieti, la paura e gli abusi, sono diventati intollerabili. Non potevano camminare liberamente, non riuscivano a trovare un pezzo di pane per i bambini. Non riuscivano a trovare un ospedale dove far partorire le donne.

Un giorno degli uomini hanno bussato alla sua porta, lo hanno bendato e portato in una caserma, non saprebbe dire dove né se la base militare fosse ufficiale o meno, quello che sa è che le persone che lo hanno prelevato lo hanno accusato di essere una spia del Mossad, i servizi segreti israeliani, e che gli hanno detto di pagare o andare via, perché per gli afgani nel Paese non c’era più posto. Lui ha negato, dopo tre giorni è riuscito a tornare dalla sua famiglia e ha detto loro che era arrivato il momento di tornare in Afghanistan.

E così hanno lasciato tutto e sono partiti di nuovo, percorrendo la strada in direzione inversa a quattro anni fa. A.R. sa che la sua famiglia in Afghanistan non ha futuro. Se ne avessero avuto uno, dice, quattro anni fa non sarebbero fuggiti.

Oggi hanno un terreno a Laghman ma non hanno una casa, hanno braccia per lavorare ma non hanno lavoro, hanno bocche da sfamare ma non hanno cibo.

Due milioni di ritorno dall’Iran

Al valico di frontiera di Islam Qala oggi arrivano dalle cinque alle seimila persone al giorno, a giugno ne arrivavano anche trentamila. Le organizzazioni umanitarie stimano che con le nuove limitazioni e le nuove scadenze imposte dall’Iran, nei prossimi mesi altre cinquecentomila persone potrebbero riversarsi qui. La sabbia e la polvere coprono tutto, le persone e i carretti che trascinano. Arrivano donne, uomini, bambini, in uno spazio troppo affollato per le esigenze sanitarie a cui deve far fronte. Gli operatori umanitari di Intersos dicono che i sistemi sanitari locali non sono attrezzati per gestire situazione e che è necessario un intervento strutturale per far fronte alla crisi dei fondi per gli aiuti destinati all’Afghanistan.

Il governo talebano de facto, riconosciuto solo dalla Russia come governo legittimo dell’Afghanistan, è alle prese con il collasso economico e una crisi umanitaria aggravata dalle sanzioni occidentali e dai tagli draconiani agli aiuti decisi dall’amministrazione Trump a febbraio di quest’anno.

«Assistiamo a una vera e propria emergenza, con milioni di persone che arrivano bisognose di cure sanitarie, sia fisiche che psicologiche, e di supporto economico per poter accedere a beni essenziali come cibo, acqua e alloggio – dice una operatrice umanitaria di Intersos – Molti di loro tornano in un Paese che non conoscono e oltre all’impatto della fuga e degli sfollamenti devono far fronte a uno choc culturale. È fondamentale intervenire tempestivamente, offrendo anche supporto per il recupero della documentazione e per l’accesso a servizi vitali».

Secondo i dati delle Nazioni Unite, quasi due milioni di afgani sono scappati o sono stati deportati dall’Iran da gennaio, dopo la stretta del governo sui rifugiati ritenuti irregolari. Mezzo milione di persone ha attraversato il confine soltanto a giugno, in concomitanza con la guerra tra Israele e Iran. Numeri giganteschi, che rendono quella in corso al confine di Islam-Qala una delle peggiori crisi di sfollati dell’ultimo decennio.

La presenza di afgani in Iran è antica, per quarant’anni il Paese ha offerto riparo a milioni di persone che scappavano dalle continue guerre e dalla povertà, tanto che la diaspora afgana ha raggiunto numeri impressionanti. Secondo le istituzioni iraniane, il Paese ospita dai 4 ai 6 milioni di persone, la stragrande maggioranza dei quali proviene dall’Afghanistan. Numeri che rendono l’Iran il paese che ospita il maggior numero di rifugiati al mondo.

Dopo l’occupazione sovietica dell’Afghanistan nel 1979, l’Iran aveva accolto milioni di afghani, concedendo loro lo status di rifugiato e dando quindi l’accesso ai servizi.

Ma dagli anni Novanta le politiche sono cambiate e la solidarietà si è trasformata in contenimento. Le frontiere che erano aperte sono state chiuse e i servizi limitati.

Limitati i luoghi in cui potevano vivere (10 province su 31) e anche i lavori che potevano fare, solo quelli pesanti e poco qualificati, gli afgani da decenni hanno difficoltà a acquistare una tessera telefonica o ottenere documenti per regolarizzare la loro posizione nel Paese, il che rende quasi impossibile l’accesso all’istruzione o all’assistenza sanitaria.

Già a marzo il governo di Teheran aveva annunciato una stretta sui rifugiati, fissando per l’estate la scadenza per le “partenze volontarie”, ma dopo la guerra di giugno la repressione si è rafforzata, sono aumentati i posti di blocco, gli arresti, le espulsioni.

L’Iran si giustifica sostenendo che le nuove politiche siano una risposta alla crisi economica, acuita dalla guerra, e siccome nell’effetto domino delle crisi c’è sempre qualcuno a cui va attribuita la colpa, il capro espiatorio in questo caso sono stati i rifugiati afgani, accusati di approfittare degli aiuti, rubare il lavoro e in ogni caso non più benvenuti. Nelle due settimane successive al conflitto con Israele, sono state circa 700 le persone arrestate perché accusate di essere spie e sabotatori al soldo di Tel Aviv, proprio come A.R.

Oggi tornano in un Paese piegato dalla crisi economica, in cui non c’è lavoro, non ci sono case per tutti, non c’è assistenza sanitaria, in cui metà dei quaranta milioni di abitanti ha bisogno di sostegno economico e aiuti umanitari per sopravvivere. Un Paese uscito dai radar dell’attenzione globale e in cui gli appelli delle organizzazioni umanitarie per gli aiuti sono largamente sottofinanziati: quest’anno solo un quinto delle necessità umanitarie è stato finanziato.

Il transito verso un futuro incerto

S.R. ha 27 anni, è appena arrivato al centro di transito di Herat con sua moglie e il loro bambino. Ha 14 giorni. Quando hanno ricevuto il foglio di espulsione S.R. ha chiesto di poter aspettare che sua moglie partorisse, che passasse almeno un po’ di tempo dopo la nascita del bambino. Ma le istituzioni iraniane non ne hanno voluto sapere, così una settimana dopo la nascita di suo figlio i tre si sono messi in viaggio da Teheran, e sono arrivati prima al confine e poi a Herat.

Erano andati via non tanto per il ritorno dei talebani al potere, ma perché non avevano da mangiare, non avevano niente.

S.R. dice che era scappato perché troppe sere andava a dormire senza aver messo in bocca nemmeno un pezzo di pane, e che oggi tornano, non hanno cibo, ma hanno una bocca in più. Dice così «non ci interessano le regole che dovremo seguire, abbiamo tre stomaci vuoti e non abbiamo pane».

Quando arrivano al punto di transito, a Herat, i volti sono diversi, il viaggio dal confine a Herat ha reso tutti più consapevoli, tutti più preoccupati.

Passata la furia dell’attraversamento, le ore sotto i tendoni, le file per i primi documenti, il successivo punto di approdo è un centro di smistamento a Herat. La struttura può ospitare solo 700 persone al giorno, sono divise in tende, spazi per famiglie, o stanze con letti di ferro. Salvo casi eccezionali, gli afgani che arrivano qui possono restare una notte, il tempo di riposare, ricaricare i telefoni, ricevere una piccola somma di denaro che possa garantire loro lo spostamento dal centro e un eventuale ritorno nelle zone d’origine. Il resto è una storia che comincia da zero una volta varcata la soglia del cancello. Una volta tornati, molti si ritrovano in province prive anche dei servizi più basilari, costringendo migliaia di persone a trasferirsi in tendopoli improvvisate o insediamenti informali. Molti arrivano senza più documenti d’identità, rendendo ancora più difficile l’accesso agli aiuti.

È dopo che i rifugiati hanno varcato la soglia del centro di transito che si sente di più la carenza di assistenza, lì che serve più aiuto, è che Intersos, supportata dai finanziamenti dell’Unione Europea, opera con le cliniche mobili fornendo assistenza sanitaria, sia per la malnutrizione che per le donne incinte, sia come supporto per la protezione umanitaria che per quello psicologico.

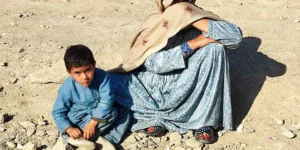

Molte delle bambine e giovani donne che arrivano al valico di frontiera non hanno mai messo piede in Afghanistan, figlie di rifugiati delle guerre di decenni fa, nate in Iran, oggi tornano in un Paese che non conoscono, e che non hanno mai visto.

Indossano scarpe da ginnastica, i jeans stretti, le camicie alla moda.

Le bambine hanno ciocche di capelli colorate, i brillantini sulle magliette, le madri insegnano loro a indossare l’hijab, le bambine ridono, scherzano, ballano trascinando i veli, ancora inconsapevoli delle regole che dovranno rispettare.

A.R. è originario di Mazar-i-Sharif, ha lasciato l’Afghanistan con i suoi genitori quando era bambino. Prima Mashdad, poi Teheran. Ha iniziato a studiare lì, poi ha lasciato la scuola perché i suoi genitori avevano bisogno che lavorasse e ha cominciato a lavorare come carpentiere.

A Teharan ha conosciuto sua moglie S., anche la sua famiglia è di origine afgana ma lei del Paese non ha praticamente ricordi. S. ha una lunga treccia che le cade sulla spalla, e che il velo copre a malapena, una camicia chiara le copre il ventre e le gambe su cui è seduto il loro bambino di un anno e mezzo. In Iran aveva molta libertà, camminava da sola, lavorava come sarta per aiutare A.R. a pagare l’affitto della stanza in cui vivevano.

Oggi ad attenderla ci sono le regole dell’Emirato Islamico. Non potrà più passeggiare sola, né lavorare. A.R. dice che nessuno dei due aveva scelta, e che questo rientro rappresenta la fine della vita, sia per lui che per sua moglie, che è pronto a rinunciare al suo futuro, perché non aveva alternative, ma che non può rassegnarsi al fatto che i suoi figli non lo abbiano i suoi figli.