Libere, ovunque

Lotta all’apartheid di genere, per la difesa delle donne dal fondamentalismo

Beatrice Biliato, Mosaico di Pace, ottobre 2025

Costrette da oltre cento proibizioni e provvedimenti farneticanti a rimanere chiuse e nascoste nelle loro case senza alcuna possibilità di partecipare alla vita sociale, le donne afghane vivono oggi, dopo quasi quattro anni di governo talebano, una condizione sempre più insostenibile.

Donne e bambine sono ridotte in condizione di schiavitù domestica, private di ogni diritto fondamentale e di qualunque libertà: non possono studiare, non possono uscire di casa da sole, non possono fare sentire la propria voce in pubblico né possono mostrare il proprio volto, non hanno diritto alle cure sanitarie in mancanza di medici donne, vengono uccise se manifestano per i loro diritti e lapidate se ritenute adultere. 2,2 milioni di ragazze sono state private dell’istruzione secondaria, oltre 100.000 giovani sono state espulse dalle università. Con un recente provvedimento sono state chiuse anche le scuole di ostetricia e di assistenti sanitarie, ultima possibilità rimasta alle ragazze di potersi dedicare a una professione e alle partorienti di essere assistite.

La salute di tutte le donne afghane è a grave rischio, soprattutto se sole: possono essere curate solo da donne e non possono recarsi in ospedale senza un uomo che le accompagni. Alle donne è proibito qualsiasi lavoro fuori casa, anche se in un ambiente solo femminile come quello delle parrucchiere. Persino lavorare nelle ONG nazionali e internazionali è vietato e una stretta sempre crescente sta avendo anche la professione di giornalista, una delle poche ancora permesse.

Alle donne è ormai vietata qualsiasi cosa, anche se a loro riservata: l’accesso ai parchi, ai bagni pubblici e ai bar, praticare sport o viaggiare senza un tutore maschio. Il loro corpo deve essere coperto completamente, comprese le mani. Nell’ottobre 2024 i talebani sono andati oltre, promulgando una legge che proibisce alle donne di parlare tra loro in pubblico, le loro voci non devono essere udite dalle altre donne nemmeno durante le preghiere. Infine, hanno preteso la chiusura di tutte le finestre delle case che davano su ambienti frequentati dalle donne.

Il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio fa rispettare queste regole con una stretta sorveglianza, pena le percosse o l’arresto, anche per padri o mariti. Le donne sono terrorizzate per gli arresti e le condizioni di reclusione. Quando sono portate nei posti di polizia, soprattutto se si tratta di donne che protestano, vengono spogliate e fotografate con la minaccia di rendere pubbliche le loro foto così da compromettere la loro reputazione e quella delle loro famiglie. Il solo fatto di passare una notte nel posto di polizia le espone al rifiuto e alle rappresaglie della famiglia.

Sono riprese le fustigazioni pubbliche, spesso con l’accusa di adulterio, ma viene considerato tale qualsiasi ribellione al marito o tentativo di fare scelte autonome.

La disperazione è profonda e alcune, non essendo più in grado di tollerare le ingiustizie, hanno posto fine alla loro vita. Dal ritorno dei talebani, l’ONU ha registrato almeno 150 suicidi di donne costrette a matrimoni precoci.

Resistenze

Le donne afghane non hanno mai smesso di resistere coraggiosamente. Nei primi tempi hanno manifestato per strada o in casa, usando internet per filmarsi, ma ora è molto pericoloso. Per non perdere la speranza e reagire, cercano continuamente nuovi modi di aggirare le leggi, studiano di nascosto e leggono insieme in casa e online, inventano attività e lavori per sfamare le loro famiglie, modi per guadagnarsi da vivere attraverso progetti guidati da donne e, non meno importante, continuano a farsi belle sotto il burqa. In sostanza, rimangono in vita nonostante tutti i tentativi di annientarle.

Questa completa soppressione dei più elementari diritti umani delle donne e degli individui LGBTQI+ non è semplicemente dovuto a cattiverie o a eccessi casuali: è frutto di una visione dei talebani che vede nella discriminazione delle donne un aspetto cardine del loro dominio, un deliberato proposito di tradurre in sistema di governo un’idea fondamentalista che ha come principale obiettivo l’annientamento sistematico e istituzionale delle donne viste come fonte di ogni male, secondo la loro interpretazione della sharia.

Ecco perché si parla di vero e proprio Apartheid di Genere (ADG) quando si tratta del regime talebano, perché questa è la precisa definizione del crimine perpetrato dai talebani. Ma questo crimine ancora non esiste ufficialmente, non c’è nell’elenco dei crimini internazionali definiti dal Trattato di Roma che consente alla Corte Penale Internazionale (CPI) di intraprendere un’azione penale. E non esiste ancora una convenzione riconosciuta da tutti gli Stati dell’Onu a cui si possa appellare la Conte di Giustizia internazionale (CGI) per condannare quel crimine.

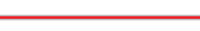

Perciò il CISDA (Coordinamento italiano di sostegno alle donne afghane), associandosi al movimento più generale che vuole combattere l’ADG in Afghanistan e nel mondo, già da alcuni mesi ha lanciato la Campagna Stop apartheid di genere – Stop fondamentalismi, che chiede proprio che l’ADG sia inserito come crimine nuovo e specifico all’interno della Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità che è in preparazione della 6a Commissione dell’Onu, alla quale ha inviato una propria definizione di ADG che tiene conto non solo dei diritti delle donne ma anche delle persone LGBTQI+, nell’ambito dei contributi che anche la società civile è stata invitata a proporre.

Analogamente, è stata fatta richiesta che l’ADG venga inserito all’interno dello Statuto di Roma che verrà ridefinito nei prossimi mesi.

In Italia

La Campagna, inoltre, chiama in causa direttamente il governo italiano con una Petizione (già firmata da più di duemila persone e ottanta associazioni) con la quale chiediamo che l’Italia adotti azioni coerenti con le Convenzioni e i Trattati internazionali sottoscritti a tutela dei diritti fondamentali e della libertà delle donne. In particolare, si chiede che:

-

sostenga l’introduzione dell’Apartheid di Genere nella proposta di Convenzione per la Prevenzione e la Punizione dei Crimini contro l’Umanità in preparazione all’ONU

-

denunci l’apartheid di genere in atto in Afghanistan e quindi non riconosca la legittimità, né giuridica né di fatto, del governo talebano

-

impedisca l’agibilità politica ai talebani nei consessi internazionali

-

sostenga le associazioni della società civile afghane non compromesse con i talebani e con i signori della guerra.

Infine, si unisca agli oltre 20 Paesi che hanno deferito l’Afghanistan alla CGI per le numerose violazioni della CEDAW (Convention on the Elimination of all form of Discrimination against Women – Trattato adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1979) e si associ ai 7 stati che hanno sollecitato la CPI a indagare per i gravi crimini dei talebani, appoggiandone le richieste di incriminazione.

Le denunce ai tribunali internazionali sono passi importanti non perché pensiamo che una condanna dei talebani sarebbe sufficiente per farli cambiare – se rinunciassero alla loro ideologia avrebbero finito di esistere – ma una condanna renderebbe evidente che la politica di riconoscimento del governo talebano che tutti gli stati stanno portando avanti va contro i principi di tutela dei diritti umani e dei diritti delle donne ratificati con le Convenzioni internazionali. Restituirebbe, quindi, giustizia e forza alle lotte e alla resistenza delle donne afghane.

Perché non dobbiamo dimenticare che, per difendere i diritti delle donne, di tutte le donne nel mondo, bisogna battere il fondamentalismo, in Afghanistan, in Iran e ovunque. Quindi, non ci si può accordare con i talebani, come ha fatto l’Onu stesso con la Conferenza di Doha del maggio scorso, quando ha accettato le loro condizioni che escludono qualsiasi apertura verso i diritti delle donne afghane. Questo impegno diplomatico alle loro condizioni sta diventando“la nuova normalità”.

Ma non è questo l’aiuto che chiedono le donne afghane, le ragazze sulla cui pelle passa questa normalità. Chiedono una lotta coerente contro il fondamentalismo!

È per questo che la campagna per il riconoscimento dell’ADG come un crimine contro l’umanità e per la condanna del governo talebano ha un grande valore. È un freno ai tentativi della politica di accettare come inevitabile quel governo reazionario e fondamentalista dimenticando la sofferenza delle donne.

La riapertura dell’ambasciata indiana a Kabul potrebbe sembrare un segnale di legami più stretti con i talebani, ma in realtà potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di intelligence, sicurezza e competizione politica tra Nuova Delhi e Islamabad. Questa rinnovata contesa potrebbe destabilizzare ulteriormente il regime talebano

La riapertura dell’ambasciata indiana a Kabul potrebbe sembrare un segnale di legami più stretti con i talebani, ma in realtà potrebbe essere l’inizio di una nuova fase di intelligence, sicurezza e competizione politica tra Nuova Delhi e Islamabad. Questa rinnovata contesa potrebbe destabilizzare ulteriormente il regime talebano

Gli eurodeputati chiedono che gli aiuti raggiungano tutte le vittime del terremoto in Afghanistan, dove le politiche restrittive in materia di genere del regime ostacolano la distribuzione degli aiuti.

Gli eurodeputati chiedono che gli aiuti raggiungano tutte le vittime del terremoto in Afghanistan, dove le politiche restrittive in materia di genere del regime ostacolano la distribuzione degli aiuti.