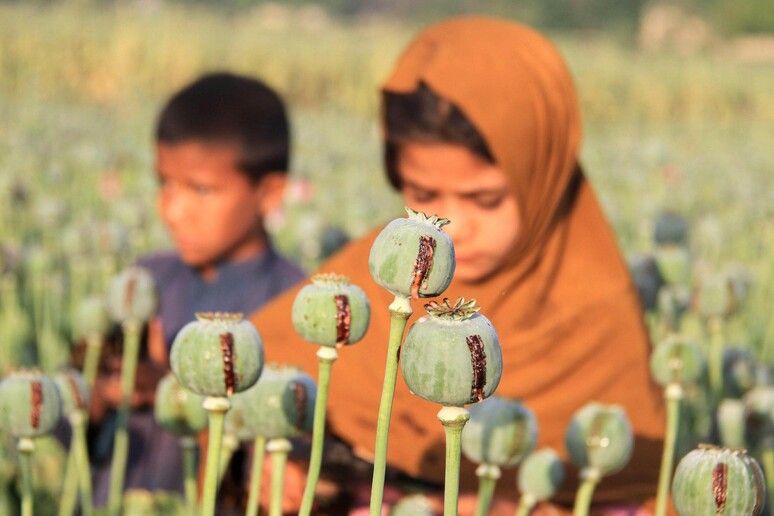

In Afghanistan oggi i più giovani e i più poveri sono intrappolati tra la fame in casa e la violenza per strada. I bambini lavoratori, già oberati dal sostentamento delle loro famiglie, rischiano l’arresto, i lavori forzati e il rischio di sparizione sotto in custodia dei talebani

Yalda Amini e Mahtab Safi, Zan Times, 2o novembre 2025

Haron aveva cinque anni quando iniziò a lavorare per le strade di Kabul. Ora che ha 11 anni, vende calzini da un cesto intrecciato e porta con sé una piccola bilancia affinché le persone possano pesarsi. Nei giorni migliori guadagna 200 afghani, appena sufficienti per sfamare la sua famiglia di sei persone, che comprende il padre paralizzato e la madre a cui non è permesso lavorare fuori casa.

Sogna di andare a scuola come gli altri bambini, ma sa che non è possibile, date le sue responsabilità nel provvedere alla famiglia. In questi giorni, la sua più grande paura non è la fame, sono i talebani. È stato arrestato sei volte dallo scorso inverno.

Haron è tra il numero crescente di bambini costretti a vivere per strada a causa della fame, che minaccia circa 23 milioni di persone in Afghanistan, tra cui 12 milioni di bambini, secondo l’UNICEF. Una volta in strada, diventano bersaglio dei talebani e della loro lunga campagna di “rastrellamento dei mendicanti”. Con oltre 800.000 bambini che si prevede saranno deportati in Afghanistan da Iran e Pakistan solo quest’anno, il numero di bambini vulnerabili che vivono per strada è in aumento, così come i pericoli che corrono.

“Rastrellare i mendicanti”

Zan Times ha parlato con alcuni di questi bambini arrestati dai talebani, che hanno raccontato le loro esperienze di arresto, lavori forzati e brutali percosse da parte delle forze talebane. Alcuni hanno trascorso fino a 15 notti in prigione. Tutti i bambini raccontano storie simili, rivelando un modello di violenza all’interno di centri di detenzione come Badam Bagh, dove bambini di appena nove anni raccontano di aver visto teste spaccate a causa delle percosse.

Haron ricorda ognuno dei suoi sei arresti. Il primo fu a Pul-e-Sorkh. “Stavo vendendo calzini quando diversi talebani mi chiamarono”, racconta. “Quando andai da loro, mi misero nella loro Ranger e mi portarono in prigione”. Trascorse 15 giorni in detenzione. I suoi genitori lo cercarono per tutta la prima notte, finché non trovarono altri bambini di strada che dissero loro che era stato rapito dai talebani.

Basandosi sulle sue esperienze e su quelle di altri mendicanti di strada, Haron racconta a Zan Times come funziona la repressione a Kabul: i bambini, sia mendicanti che lavoratori di strada, vengono portati a Badam Bagh, una prigione femminile che ora ospita anche minori. Alcuni dei bambini sono trasferiti da Badam Bagh a Qasaba. Due amici di Haron, Murtaza e Nasir, “sono ancora dispersi” dopo essere stati trasferiti a Qasaba, racconta.

La campagna per “rastrellare i mendicanti” ha ricevuto un’accelerazione nell’aprile 2024, quando il leader talebano ha approvato la legge sulla raccolta dei mendicanti e sulla prevenzione dell’accattonaggio. In base a questa legge, chiunque abbia “cibo a sufficienza per un giorno” è considerato un criminale se trovato a mendicare.

La commissione incaricata dell’attuazione della legge è guidata dal vice-ministro antidroga del Ministero dell’Interno talebano. Nell’ottobre 2024, il suo leader ha dichiarato alla radio e televisione nazionale afghana che le autorità avevano rastrellato circa 58.000 mendicanti in tutto il Paese, tra cui un gran numero di bambini. La trasmissione mostrava file di bambini spaventati, alcuni apparentemente non più grandi di cinque anni, che fissavano direttamente la telecamera.

I funzionari hanno affermato che i detenuti sono classificati come “indigenti”, “professionisti” o “in rete”, e che i loro dati biometrici sono stati raccolti e archiviati in un database. Coloro che sono sospettati di essere “professionisti” e “in rete” rischiano punizioni, affermano.

Violenze e lavori forzati

Secondo Haron e altri bambini intervistati da Zan Times, le condizioni a Badam Bagh sono dure e violente. “Ci hanno fatto pulire i muri”, racconta l’undicenne, descrivendo il lavoro forzato imposto ai bambini al loro arrivo nel centro di detenzione. I bambini che disobbediscono o “lavorano troppo lentamente”, aggiunge, vengono trasferiti a Qasaba.

Ricorda di aver sentito anche le urla delle donne. “Anche le mendicanti venivano portate lì”, racconta. “Potevamo sentire il rumore delle loro percosse”. Haron e altri due bambini detenuti raccontano di aver visto ragazzi picchiati fino a spaccarsi il cranio. “Un ragazzo è stato picchiato così forte che gli è scoppiato un occhio”, ricorda Haron. In prigione era presente un solo medico. A nessun detenuto era permesso accedere a cure mediche esterne.

Il cibo era scarso: ogni 24 ore tre persone condividevano una pagnotta di pane secco e una ciotola di lenticchie. “Nessuno di noi era sazio”, racconta.

Durante la detenzione, le forze talebane hanno preso le impronte digitali e fotografato i bambini con la forza. “Ci hanno afferrato per il colletto per i dati biometrici”, racconta Haron. “Ci hanno detto che ci avrebbero dato le tessere di aiuto, ma non ci hanno dato nulla”. Hanno anche confiscato i beni dei bambini e la paghetta. “Ci hanno preso tutto”, racconta. “Quando ci hanno rilasciato, non ci hanno restituito nulla”.

Questa inchiesta fa seguito a un precedente articolo di Zan Times su come una donna, detenuta per “accattonaggio”, abbia assistito alla morte di due bambini in custodia dei talebani. La donna ha dichiarato a Zan Times che le guardie hanno picchiato i ragazzi con dei cavi “fino alla morte”, ricordando come i detenuti fossero minacciati di percosse se avessero protestato o parlato.

La legge dei talebani sembra prevedere che i detenuti muoiano in custodia. L’articolo 25 della legge del 2024 delinea le procedure di sepoltura per chiunque muoia in detenzione senza che vi siano parenti che ne reclamino il corpo.

Costretti dalla fame all’accattonaggio

Per molte famiglie, la fame a casa non lascia altra scelta che mandare i figli in strada, anche a rischio di essere arrestati dai talebani. Esmat, un bambino lavoratore di nove anni a Kabul, ha trascorso 10 giorni a Badam Bagh. È stato rilasciato dopo che i suoi genitori hanno implorato i funzionari talebani e firmato una garanzia. “Ci hanno detto di non lavorare più per strada”, racconta. Ma né lui né i suoi genitori hanno ricevuto assistenza.

Salima deve mandare il figlio dodicenne a raccogliere la spazzatura perché non le è permesso lavorare e suo marito è scomparso 12 anni fa. “A volte mio figlio piange”, racconta allo Zan Times. “Lo picchiano. È molto difficile mandarlo fuori con un carrello a rovistare tra i rifiuti. Ma non ho altra scelta”. Nessuna agenzia umanitaria o ufficio talebano le ha offerto aiuto.

La pressione sulle famiglie sta aumentando in tutto l’Afghanistan. Secondo Save the Children, i bambini vengono deportati in Afghanistan dall’Iran al ritmo di uno ogni 30 secondi. Migliaia di questi bambini arrivano soli e molti sono nati all’estero e non hanno mai vissuto in Afghanistan. Tornano in un Paese alle prese con fame, sfollamenti interni di massa, terremoti e siccità causati dai cambiamenti climatici nel nord, che stanno distruggendo i raccolti e prosciugando le fonti d’acqua.

A Kandahar, Ali, 12 anni, racconta che la sua famiglia di 13 persone è stata rimpatriata forzatamente da Karachi sei mesi fa. Suo padre è paralizzato, il che rende Ali il principale sostentamento della famiglia. “Esco di casa alle cinque del mattino e resto fuori fino alle undici di sera”, racconta. Raccoglie lattine in un sacco. “Guadagno dai 60 ai 70 afghani al giorno. Compriamo pane secco. A volte dormiamo affamati. Il nostro affitto costa 2.500 afghani e siamo sempre indebitati”.

Quindici bambini lavoratori intervistati da Zan Times a Kabul, Kandahar e Jawzjan affermano di essere i principali fornitori di cibo per le loro famiglie.

Uno di questi è Ahmed, 11 anni, che vende sambusa per le strade di Sheberghan. Suo padre è partito per l’Iran dopo la presa del potere da parte dei talebani e da allora la sua famiglia non ha più sue notizie. Non potendo permettersi le cure mediche per una ferita alla gamba, Ahmed sopravvive per strada con 60 afghani al giorno. “Voglio crescere e andare in Iran a trovare mio padre”, dice.

Come Ahmed, Saboor, 12 anni, vive a Sherberghan. Raccoglie lattine insieme ai suoi due fratelli minori. “Ci sono troppi ragazzi che raccolgono lattine ormai”, dice. “Quando qualcuno lancia una lattina, tutti corrono”. Anche suo padre è partito per l’Iran e non è mai tornato. “Indossiamo sempre i vestiti vecchi della gente”, dice. Sogna di andare a scuola e che sua sorella malnutrita torni in salute.

L’Afghanistan è oggi un paese in cui i più giovani e i più poveri sono intrappolati tra la fame in casa e la violenza per strada. I bambini lavoratori, già oberati dal sostentamento delle loro famiglie, rischiano l’arresto, i lavori forzati e il rischio di sparizione sotto la custodia dei talebani.

Per Haron, ogni giorno porta con sé la stessa paura. Continua a vendere calzini, sperando che i Rangers non si fermino più per lui.

I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati e dell’autore. Mahtab Safi è lo pseudonimo di un giornalista dello Zan Times in Afghanistan. Sana Atef e Hura Omar hanno contribuito a questo articolo.

Richard Bennett: L’Afghanistan affronta una repressione a lungo termine della memoria, dell’identità e delle possibilità future

Richard Bennett: L’Afghanistan affronta una repressione a lungo termine della memoria, dell’identità e delle possibilità future