Trattare con i Talebani per “contrastare” i flussi migratori. Il vero volto della solidarietà europea

A fine ottobre la Commissione europea ha scritto ai 27 Stati membri per esortarli ad accelerare i rimpatri e implementare gli accordi bilaterali con Paesi extra-Ue, anche con quelli che non rispettano il diritto umanitario, come l’Afghanistan. Una strategia brutale che getta una luce inquietante sugli aiuti umanitari che Bruxelles sta garantendo a Kabul

Beatrice Biliato, Altreconomia, 18 novembre 2025

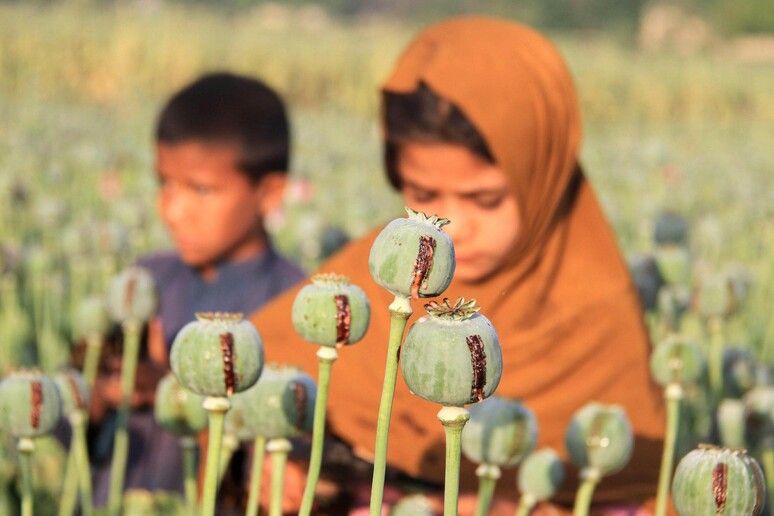

L’Unione europea sta rispondendo con prontezza alle richieste delle Nazioni Unite e delle agenzie umanitarie di inviare aiuti all’Afghanistan alle prese con il freddo che avanza, catastrofi naturali, crisi economica e sospensione dei finanziamenti statunitensi.

Ma è autentica solidarietà, generosa e disinteressata, o piuttosto un calcolato avvicinamento al governo talebano per convincerlo a riprendersi i “suoi” immigrati in Europa, in risposta alla sempre maggiore pressione delle forze di destra perché si liberino di questo “fardello”? Per provare a rispondere è utile fare un passo indietro e osservare come si sono mossi alcuni Stati europei in questi ultimi mesi.

L’isolamento in cui il governo di fatto dell’Afghanistan è stato confinato con le sanzioni comminate nei confronti dei ministri talebani, che impediscono loro di viaggiare, dovrebbe rendergli impossibile incontrare funzionari di Paesi dell’Unione, tanto più in Europa.

Invece la Germania già il 21 luglio non solo ha deportato a Kabul 81 migranti con il coordinamento dell’amministrazione talebana e l’aiuto del Qatar, ha persino invitato due rappresentanti diplomatici del governo talebano in Europa perché seguissero le pratiche dei respingimenti in futuro.

E questi personaggi non sono stati trattati da funzionari con mansioni “tecniche”: sono stati riconosciuti come nuovi portavoce facenti funzioni consolari, dopo che i precedenti della vecchia Repubblica hanno dato le dimissioni proprio per protesta contro l’invito ai “nuovi” delegati. Si è così scavalcato di fatto ogni impegno al non riconoscimento del governo talebano che gli Stati europei e la stessa Germania continuano a ribadire come loro vincolo imperativo, prefigurando un cambio della politica europea nei confronti del governo de facto.

La pensano così anche i Talebani, che infatti si sono affrettati a mettere in risalto il loro nuovo ruolo e a occupare tutti gli spazi resi disponibili in questo nuovo contesto, con grande rischio per gli emigrati e per le loro famiglie perché ora tutta la documentazione relativa ai profughi che vivono in Germania e alle loro famiglie rimaste in Afghanistan sono stati ceduti nelle loro mani.

Questa decisione di Berlino ha creato un gravissimo precedente, che altri Stati europei si sono affrettati a seguire. Infatti già il 29 luglio funzionari svizzeri hanno chiesto al loro governo un dialogo diretto con i funzionari dell’Emirato islamico dell’Afghanistan per facilitare il processo di rimpatrio forzato dei richiedenti asilo afghani.

Il 30 luglio anche la Svezia ha tentato di ricorrere alla burocrazia per rendere la vita difficile agli immigrati afghani e prepararne l’espulsione, dichiarando nulli i documenti di viaggio non regolari, unici documenti di cui sono in possesso i fuggitivi dall’Afghanistan.

Intanto i Talebani hanno alzato il tiro: hanno informato la Svizzera che non avrebbero più accettato i rimpatri che non fossero stati firmati da esponenti del proprio governo, imponendo così di fatto i loro funzionari, tanto che il 23 agosto si sono recati a Ginevra per aiutare a identificare chi dovesse essere deportato in Afghanistan.

Anche Vienna si è fatta avanti. A metà settembre una delegazione di cinque membri del ministero degli Esteri talebano si è recata nella capitale austriaca per discutere le missioni diplomatiche e i servizi consolari ai cittadini afghani che vivono in Austria e in altri Paesi europei.

Ma la tappa decisiva è stata l’istanza dei 19 Paesi europei che hanno sottoscritto il 19 ottobre di quest’anno una richiesta al Commissario europeo per gli Affari interni e le migrazioni affinché venga facilitato il rimpatrio, volontario o forzato, dei cittadini extra-europei senza permesso di soggiorno o asilo, chiedendo quindi che le deportazioni siano trattate come una “responsabilità condivisa a livello dell’Ue”.

A sottoscrivere il documento sono stati i governi di Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Slovacchia, Svezia, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. Si è poi aggiunta la Norvegia la quale, pur non essendo membro dell’Ue, è un Paese Schengen.

Questa stretta migratoria, se è molto grave perché rischia di ripercuotersi pesantemente su tutti i profughi rifugiatisi in Europa, ha una ricaduta ancora più inquietante quando i migranti presi di mira sono cittadini afghani, costretti a tornare a vivere sotto un regime dittatoriale e repressivo dal quale erano fuggiti spesso per salvare la pelle. Ma è ancor più grave per il risvolto internazionale che prefigura, perché si ripercuote sulle relazioni tra Europa e Afghanistan, facendo diventare il governo afghano protagonista di una trattativa che lo riconosce di fatto se non di diritto, secondo una scelta che sembra essere sempre più considerata necessaria anche ai Paesi occidentali in quanto giustificata da esigenze pragmatiche.

Infatti il respingimento degli afghani nel Paese di origine necessita dell’accordo con il governo dei Talebani, fondamentalista e gravemente persecutorio nei confronti delle donne, che nessuno al mondo tranne la Russia ha voluto finora riconoscere. Ma questo governo è disponibile a dare il suo consenso al rientro dei suoi concittadini solo in cambio di un avanzamento del suo posizionamento nel mondo verso il riconoscimento legale. Posizione che rimane sottotraccia nella richiesta di deportazione avanzata degli Stati europei.

A estendere la nuova “linea politica” ci ha pensato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, inviando il 22 ottobre una lettera a tutti i 27 Stati dell’Unione per esortarli ad accelerare i rimpatri e implementare gli accordi bilaterali con i Paesi extra-Ue, anche con quelli che non rispettano il diritto umanitario, tipo l’Afghanistan.

Quindi trattare con il governo talebano, aprendo al dialogo e ai suoi ambasciatori, riconoscendogli di fatto un ruolo ufficiale sebbene ciò contraddica le dichiarazioni che la stessa Ue continua a proclamare, è la nuova strategia europea per “ridurre” l’immigrazione. La politica di dialogo dell’Ue con il governo talebano è stata del resto ribadita anche dal nuovo rappresentante Ue per l’Afghanistan, Gilles Bertrand, che appena eletto si è recato a Kabul per confermare direttamente ai Talebani l’intenzione dell’Ue a portare avanti il processo di dialogo stabilito nell’ambito degli accordi di Doha 3 – quelli cioè che escludono qualsiasi trattativa sui diritti delle donne per far piacere ai Talebani- offrendo e chiedendo collaborazione a vari livelli.

È quanto del resto ha ribadito il Parlamento europeo nel suo ultimo comunicato in cui, mentre prende una decisa posizione contro l’apartheid di genere e denuncia le responsabilità dei Talebani, anziché proporre provvedimenti per isolarli stringe i legami attraverso viaggi in Afghanistan e contatti segreti tra diplomatici, giustamente denunciati da alcune deputate europee.

In questa ottica, assume una luce più inquietante e interessata l’erogazione di aiuti umanitari che Bruxelles sta garantendo a Kabul sotto varie forme: non appare come un libero impegno dei Paesi europei democratici, solidali nei confronti del popolo afghano affamato, ma invece come un sostegno al governo talebano per avere in cambio la deportazione dei migranti afghani e agevolare il consenso dell’opinione pubblica europea sempre più xenofoba.