Dieci anni di rafforzamenti di confini ed esternalizzazione delle frontiere. Occhi chiusi su diritti e morti lungo le rotte migratorie

Nigrizia, 23 ottobre 2025, di Jessica Cugini

In attesa di un’ulteriore stretta con l’entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo, la presidente della Commissione Von der Leyen invita i 27 paesi membri ad accelerare i rimpatri e a stringere accordi bilaterali per deportazioni in stati extra UE. Intanto 20 nazioni, Italia compresa, firmano un accordo congiunto in cui chiedono di velocizzare le pratiche di trasferimento dei migranti, siano esse volontarie o forzate

Sono oramai dieci anni che assistiamo a un crescendo di rafforzamenti dei confini ed esternalizzazione delle frontiere europee verso paesi africani e non solo. L’ultimo in ordine di tempo è quello dei Paesi Bassi con l’Uganda, ma in Italia abbiamo un esempio a chilometro zero che ha appena compiuto un anno, quello del patto con l’Albania.

Oramai pare sia questo l’inarrestabile orientamento delle politiche migratorie, dall’America trumpiana all’Europa di Von der Leyen, che scrive di suo pugno una lettera ai 27 paesi membri esortandoli ad accelerare nei rimpatri e accordi bilaterali con stati extra UE.

Libia compresa, sia governo di Tripoli che Bengasi, ricevuti dalla Commissione con l’obiettivo di fornire loro sostegno operativo, come fa l’Italia con il rinnovo del Memorandum, chiudendo entrambi gli occhi del diritto su traffici, torture, stupri e deportazioni.

D’altra parte, afferma la presidente della Commissione, la Libia continua a essere il principale punto di partenza delle rotte del Mediterraneo centrale e orientale, e il fatto che diminuiscano i transiti lungo le frontiere terrestri e marittime significa che le politiche migratorie europee funzionano da deterrente.

E, anche in questo caso, occhi chiusi sul fatto che il numero dei morti e dispersi nelle rotte non diminuisce. Notizia di oggi, il naufragio che ha visto morire 40 persone migranti subsahariane, in una imbarcazione che si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra i morti, raccontano le 30 persone sopravvissute, diversi neonati.

Un tratto di mare, quello del Mediterraneo centrale dove, dal 2014 a oggi, si contano, in numeri che sono sempre provvisori e in difetto, almeno 32.803 persone morte o disperse, secondo quanto riferito dai dati diffusi dall’OIM, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni.

A quale prezzo?

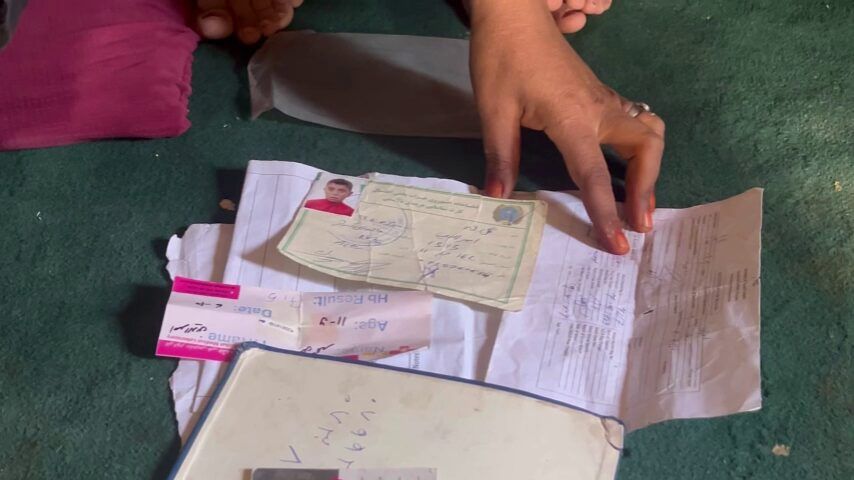

Le politiche, stando a quanto dice Von der Leyen, funzionano e quale sia il caro prezzo che si paga in violazioni dei diritti e perdite di vite umane pare non sia importante. Un esempio eloquente si declina nella decisione di implementare i rimpatri delle persone afghane respinte in Europa.

È finita la commozione provata nel 2021, quando si vedevano le immagini di bambini sollevati oltre i fili spinati degli aeroporti, affinché scampassero al regime talebano che si reinsediava. Finite le manifestazioni a sostegno delle donne rinchiuse nei burqa, delle bambine e ragazze che non avrebbero più potuto andare a scuola.

Sono diversi gli stati membri che negoziano con Kabul per i rimpatri. In 20, Italia compresa, hanno firmato un accordo congiunto in cui si chiede di accelerare le pratiche di trasferimento, siano esse volontarie o forzate. Nella lettera i ministri europei richiedono “il rimpatrio ordinato, dignitoso e sicuro” delle persone afghane che si trovano nel nostro continente “senza motivi legali per rimanere”.

Una richiesta, questa di costoro, che nasce da una evidenza: “Nel 2024, 22.870 afghani hanno ricevuto nell’UE una decisione di rimpatrio, ma solo 435 sono tornati nel loro paese di origine, con un tasso di appena il 2%”. Da qui l’appello per un ruolo rafforzato dell’agenzia Frontex: “L’organizzazione del rimpatrio volontario e forzato in Afghanistan – scrivono – è una sfida europea condivisa che richiede una risposta coerente e collettiva”.

Una politica coerente e collettiva

Coerente e collettiva negli anni, questa politica migratoria europea che continua a perpetrare un approccio securitario e deterrente e che, come è stato detto durante la conferenza internazionale “Cartografia della deresponsabilizzazione” promossa da ASGI a fine settembre, con il nuovo Patto su migrazione e asilo che entrerà in vigore entro giugno 2026, vedrà l’Europa passare da “Unione fortezza a Unione prigione”.

Viste le procedure accelerate alle frontiere che lederanno il diritto a presentare domande di protezione e asilo, gli screening di identificazione spesso sperimentali, cui verranno sottoposte tutte le persone migranti a partire dai 6 anni, e il rafforzamento dei rimpatri.

Uno strumento, il Patto, che limiterà fortemente tanto il diritto alla libertà di movimento, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, quanto il diritto di asilo, riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Forte degli accordi stretti con paesi terzi, la cui nozione di “sicurezza” sarà porosa, vista la necessità di raggiungere il primario obiettivo dei rimpatri.

Ma quanti sono i rimpatri?

Nel secondo trimestre del 2025 in tutta Europa sono stati effettuati 28.355 rimpatri a fronte di 116.495 fogli di via emessi. Con un lieve aumento rispetto al 2024: gli ordini di rimpatrio sono cresciuti del 3,6%, e il numero di rimpatri effettivi del 12,7. Di fatto però il bilancio continua a essere negativo, se negli ultimi due anni avveniva un rimpatrio ogni 5 ordini, ora è uno ogni 4.

Stando a quanto diffuso da Eurostat, il paese europeo con più difficoltà è la Francia dove in tre mesi sono stati emessi 34.760 ordini di rimpatrio con effettivi 3.685 rimpatri. A seguire, per provvedimenti di obbligo di allontanamento, ci sono Spagna (14.545) e Germania (14.095). Mentre per numero di rimpatri effettivamente eseguiti, dopo la Francia vengono la Germania (3.445) e la Svezia (2.865).

Quest’ultima, che ha rimpatriato il 65% di coloro a cui è stato notificato il rimpatrio, sta portando avanti dallo scorso anno una politica che studia un incentivo finanziario significativo per chi aderisce al programma dei rimpatri volontari. L’offerta in danaro si spinge fino a circa 30mila euro.

Dalle ricette fai da te a quelle collettive. Non a caso stamattina, a margine del Consiglio europeo, c’è stata una riunione informale tra Italia, Danimarca, Paesi Bassi cui hanno preso parte Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia, per allinearsi sulle soluzioni comuni in ambito migratorio.